【事例紹介】

エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社は、先端技術と高度な専門性を活かし、デジタルの力で企業課題の解決に取り組むIT企業です。

2025年、ETロボコンに初出場するとともに、全国シルバースポンサーとして大会を支援。技術力だけでなく、業界全体の発展にも貢献しています。

これまで、きめ細やかな成長支援を通じて人材育成に実績を重ねてきた同社。今回は若手育成の一環として、ETロボコンへの挑戦に踏み出しました。

本記事では、その取り組みとチームの奮闘の様子をご紹介します。

きっかけは組込みエンジニアの成長支援

弊社は、長年にわたり車載開発プロジェクトに携わりながら、技術力と実績を積み重ねてきました。事業の一環として取り組んできたこの分野で、近年は組込み開発へのニーズがますます高まってきています。そういった背景のもと、エンベデッドシステム事業部を新設し、事業のさらなる拡大に挑んでいます。

しかし、事業部の立ち上げ当初から、組込みエンジニアの人材不足という課題に直面していました。新人育成に効果的な方法を模索する中で、「ETロボコンでの経験が育成に活かせるのではないか」との考えに至ったのです。

ETロボコンへの参加は、新人や若手の組込みエンジニアにとって、成長と活躍の場を提供するだけでなく、社内外における技術力と存在感を高める絶好の機会になる――そう確信して、私たちはこの挑戦をスタートさせました。

教育方針とETロボコンとの親和性

私たちは“人財”第一主義の考えのもと、多種多様な研修や教育の機会を設け、社員一人ひとりの成長を力強く支えています。入社後の研修やOJTを通じて、若いうちからやりがいを持って仕事に取り組める環境が整っているのも、私たちの大切にしている特徴のひとつです。

事業環境や技術領域が急速に変化する中で、柔軟に対応できる人材を育てるために、「遂考力 × 技術力 × 変革力」を備えた人財を目指す教育方針を掲げています。社員それぞれの成長段階に応じた育成プログラムを準備し、技術力と柔軟な思考力を兼ね備えた人材が、変化に適応しながらともに成長できる組織づくりを進めてきました。

こうした教育方針は、ETロボコンのような実践的な技術競技と非常に相性が良く、チームでの挑戦や試行錯誤を通じて、技術力と柔軟な思考力を同時に育む場として大きな可能性を感じています。

エンベデッドシステム開発における課題は、多岐にわたる専門知識の習得にあります。通常の開発スキルに加え、ハードウェア、RTOS、ECU制御、通信プロトコルなど、必要とされる要素は多岐にわたり、若手エンジニアが一人前として活躍できるようになるまでには高い壁が存在します。

また、特定の機器に組み込まれるという性質上、工程や知識が偏りやすくなる傾向も課題のひとつです。車載システムのような大規模開発では、自身のプログラムがどの部分で機能しているのかを実感できないまま進むこともあり、エンベデッド開発本来の魅力――自らの手でシステムを動かす達成感や、技術が形となって現れる喜び――をつかみきれない若手も少なくありません。

そうした中で、私たちが注目したのが「ETロボコン」でした。自ら設計したプログラムでロボットを制御し、目の前の機体が動き出す。その瞬間に宿るリアルな手応えは、技術者としての原点を思い出させてくれます。若手エンジニアにこの経験を通じて“創る楽しさ”を体感してほしい――そんな思いから、ETロボコンでの活動は理想的な環境だと考えました。

この実践と体験を結ぶエンジニア育成の新たなかたちを社内外に発信すべく、私たちは全国シルバースポンサーとしてもETロボコンへの参加を決めました。

実践の中で得た学びと広がる影響

ETロボコンへの参加を通じて、若手エンジニアたちは技術力だけでなく、プロジェクト推進力や対人スキルといった多面的な力を身につけることができました。ここでは、特に印象的だった3つの学びをご紹介します。

① テクニカルスキル

チームとしての作業計画から実践までを、若手自身が主体的に進めたことは、開発を主体的に捉え責任を持って進行する貴重な経験となりました。課題の規模も若手にとって適切で、問題が発生した際には自ら解決策を考え、PDCAサイクルを実践する場として機能しました。将来的にリーダーやサブリーダーとしてチームを牽引する際にも、この経験は大きな糧になると感じています。

② プロジェクトマネジメント

進行管理を担ったのは、入社2年目の社員2名。彼らは車載システムの開発プロジェクトを抱えながら、ロボコン開発の進行管理も兼任するという二重の挑戦に臨みました。業務を両立させるには、優先順位の見極めや時間配分の工夫が求められます。新人2名を支える立場として、開発マネジメントや時間の采配を担った経験は、2年目社員が中堅へと成長するきっかけとなりました。

③ コミュニケーションスキル

チーム開発において欠かせないのが、メンバー間の円滑なコミュニケーションです。役割分担をしながら一つの目標に向かう中で、わずかな情報の行き違いが無駄な作業や方向性のずれを生むこともありました。ETロボコンでは、年齢や経験の近いメンバー同士が協力し合うことで、意見交換がしやすく、コミュニケーションの「質」と「量」の両面から多くを学ぶことができました。

また、若手エンジニアにとっては、実務ではなかなか経験できないステークホルダーとの調整も貴重な学びのひとつでした。事前準備の重要性や、相手に伝わる表現を意識することで、実践的なコミュニケーション力を磨く機会となりました。

挑戦の中で育まれる技術力とチーム力

今回の開発では、2024年12月に配属された秋入社の新人2名がメイン担当を務めました。プロジェクト全体を若手中心で進めるという挑戦的な体制のもと、チームは意欲的に開発に取り組みました。

新人2名はいずれも設計の実務経験がなく、うち1名はプログラミング自体が初めてでした。当初はモデル設計の品質に不安もありましたが、完成した設計は期待を大きく上回る出来栄えとなり、関係者を驚かせました。実際の開発現場では若手が設計を任される機会は限られていますが、この成功体験は自信につながり、大きな成長を後押ししました。

若手と2年目社員がそれぞれの立場で挑戦し、支え合った今回の取り組みは、技術力の向上にとどまらず、チームとしての結束を深める貴重な機会となりました。自らの手で開発する楽しさを知り、エンベデッドシステム開発の課題を一つ乗り越えた瞬間でもありました。

社内で広がる応援の輪。社外で学ぶ専門知識。

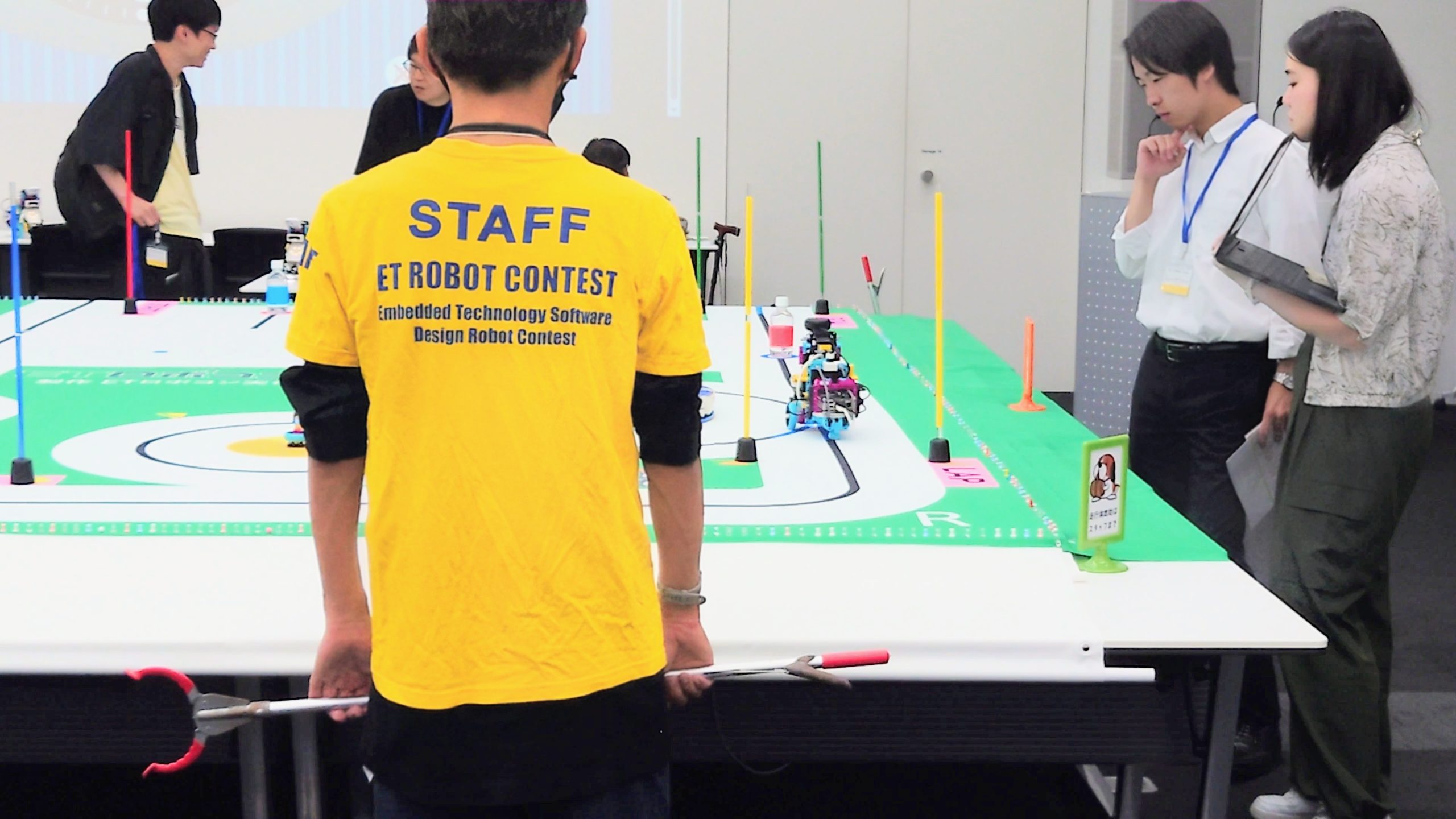

8月、貸し切った会議室にコースを設置して走行練習を行う様子は、社内でもひときわ目を引く光景となりました。会議室のドアを開けておくと、ロボットが走る姿に足を止め、声をかけてくれる社員の姿も見られました。

また、人づてに「社内に他のロボットコンテストのチャンピオンがいる」と聞き、赴任先のマニラとつないで意見交換ができたことは、思いがけない貴重な経験となりました。ロボットをきっかけに生まれた交流から、若手育成への熱意が社内に自然と共有されていることを実感しました。

応援の輪は技術面だけにとどまりません。スポンサー企業としての事務手続きや広報資料の準備なども、各部署の協力のもとで進めることができました。全社を挙げて若手の成長を支える環境が整っており、その取り組みがチームの経験の幅を広げる基盤となっていることを改めて感じました。

一方で、社外とのつながりも積極的に広げました。ETロボコン東京・北関東地区の勉強会に参加し、審査員から直接アドバイスを受けたり、モデル相談所で設計を見てもらう機会にも恵まれました。また、同地区の試走会では、社内のレプリカコースでの練習とは異なる視点や刺激を得ることができ、学びの幅が大きく広がりました。技術的にも精神的にも、チームにとって大きな成長につながる経験となりました。

好循環のはじまりと未来への展望

ETロボコンでの経験は、設計・制作・走行テスト・チーム運営といった一連のプロセスを、若手が主体的に学び、実践する力を育む貴重な機会となりました。自ら考え、動かし、振り返るという経験を重ねたことで、若手社員は自信を深め、日々の業務でも積極的に提案や改善に取り組むようになっています。

また、ロボコンは「技術者が楽しめる場」として、エンベデッド開発の本来の魅力を再認識するきっかけにもなりました。開発へのモチベーションが高まり、他プロジェクトの先輩社員との交流も生まれるなど、組織全体の活性化にもつながっています。

こうした取り組みをきっかけに、社内には“教育と成長のうれしいサイクル”が芽生えました。大会経験者がインターンシップの支援に関わり、実践的な指導を通じて学生の成長を後押ししています。そして、その学生がやがて入社し、次の世代を育てる側へと成長していく――。学びと挑戦が連鎖し、未来へとつながっていくこの循環こそが、私たちの人材育成の理想のかたちだと感じています。

ETロボコンへの参加をきっかけに、個々の成長を支援してきた同社の取り組みは新たな広がりを見せています。

技術競技で実践を重ねた若手が、これからどのような成長を遂げていくのか――その歩みは、社内外からも注目されています。社員一人ひとりの挑戦を全社で支え、学びを分かち合う文化こそが、同社の人材育成を根底から支える力となっています。

今後も、技術と人の可能性を信じるこの姿勢が、次の世代へと確かな成長のバトンをつないでいくことでしょう。